検査を評価する、とした時いろいろな評価方法があります。このサイトでは検査そのものの評価方法に加え、実際にHIV感染者の動向も評価しました。

アンケートで評価する

- アンケート項目の選び方とアンケートする意義

検査の受検者動向を自記式質問紙調査により把握することは、検査が必要な層にとどいているのか、検査のクオリティの評価、今後の検査広報のあり方を考えるうえで重要になります。iTestingでは、研究者、検査実施者、行政と協働で質問紙項目を策定し、調査を実施しています。また毎回の調査結果を実務者会議で報告し、検査会の質を高めるように努めました。 - アンケートの行い方

iTestingでは、Webを用いた自記式質問紙調査法を用いました。質問紙調査画面は、受検者が検査結果確認サイトにアクセスし、結果閲覧のためのサイトにログインの後に表示され、任意で回答に協力する仕組みとしました。ただ、全項目を任意回答とすると回答率が著しく下がるため、途中から一部項目(年齢、国籍、居住地、検査経験)を行政と相談の上、回答必須と変更しました。なお、質問紙データと検査結果の紐づけは行っていません。質問項目は下記の通りである。質問紙はhttps://doitesting.info/sozai/ に掲載したので、適宜アレンジの上ご使用ください。Websiteでの調査が難しい場合、紙での調査も可能と思います。受付から採血の待ち時間に回答してもらうのが依頼するタイミングとして適していると思います。-

受検者から把握すると有用と考えられる項目

- 性別

- セクシュアリティ(異性愛者、同性愛者、両性愛者、その他)

- 年齢

- 居住地

- 国籍(国名も)

- 検査会をどこで知ったか

- 検査の受検理由

- 過去の検査経験

- 過去1年の検査経験と受検場所

- 過去1年の利用した施設(バー、出会い系サイト、ハッテン場等)

- 性感染症の既往歴

- 検査の予約等一連のシステムが簡単であったか

- 今後希望するHIV検査のスタイル

受検者アンケートの結果は、国内学会誌においても論文として発表しています。下記を参照ください。

金子典代,今橋真弓,吉田理加,羽柴知恵子,清枝求美,石田敏彦,横幕能行:名古屋市性感染症検査会の男性受検者の背景、検査会を知った情報源、今後希望するHIV検査.日本エイズ学会誌、27(3), 175-184, 2025.

分子疫学的調査で評価する

- 検査の効果をどのように評価するか

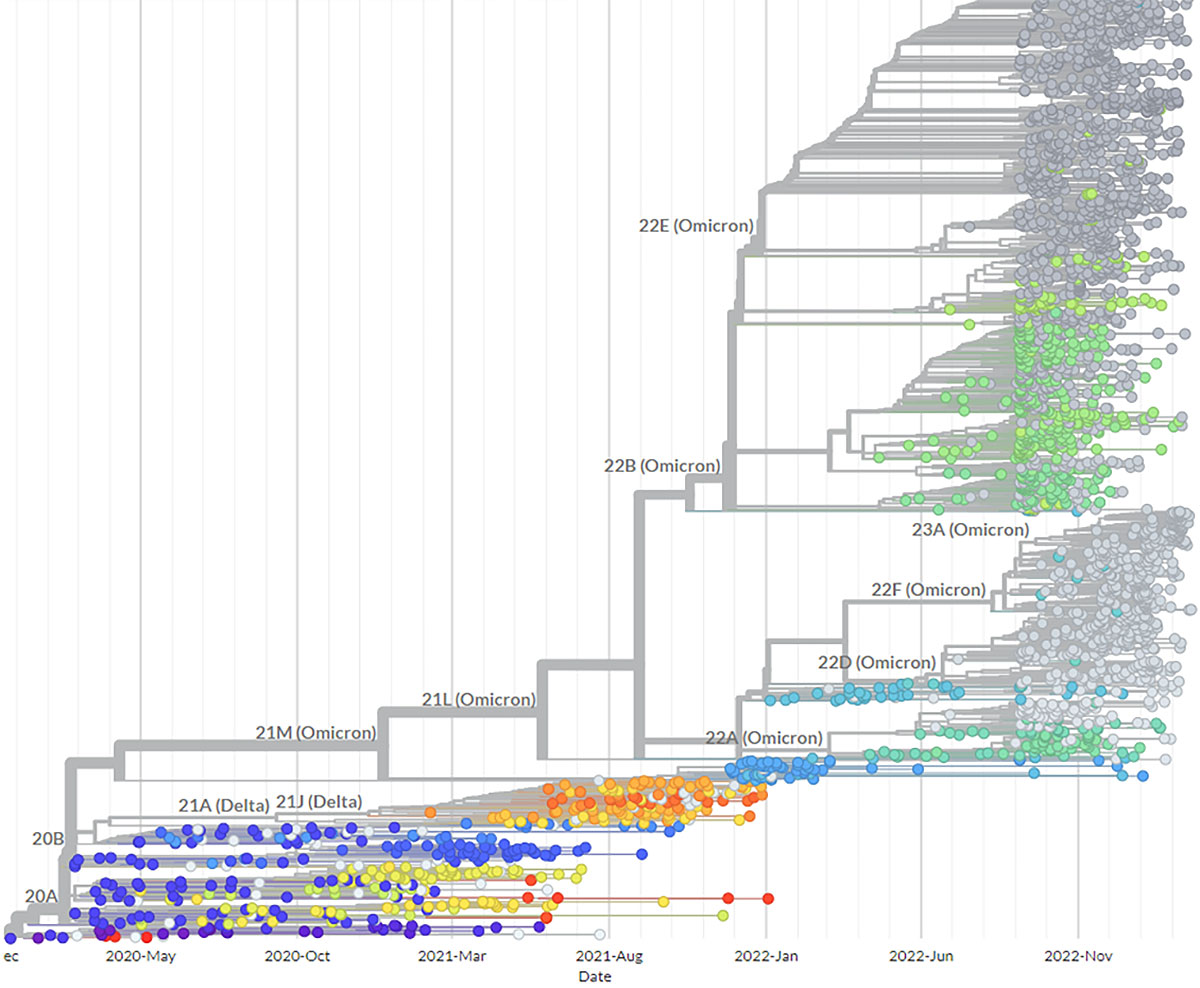

- COVID-19の大流行の際には、それまで一部の専門家しか知られていなかったいくつかの科学分野が脚光を浴びました。例えば、宿主の免疫反応を免れるポリヌクレオチドの構造に関する一連の研究は、SARS-CoV2に対する核酸ワクチンの迅速な開発に貢献しました。もう一つ大きな貢献のあったのは「ウイルス分子疫学」と呼ばれる分野です。ウイルス分子疫学とは、ウイルスのゲノム配列情報を用いて感染症の流行動態や伝播経路を把握し、感染症の制御を目指す分野です。COVID-19パンデミックでこの分野の研究者達は、解析された SARS-CoV2のウイルスゲノムの塩基配列を最新の分子進化学的手法で分析し、得られた「分子系統樹(図1)」を基にウイルス系統のモニタリングを行うシステムをインターネット上に公開しました。

【図1:画像をクリックで拡大】

【図1:画像をクリックで拡大】

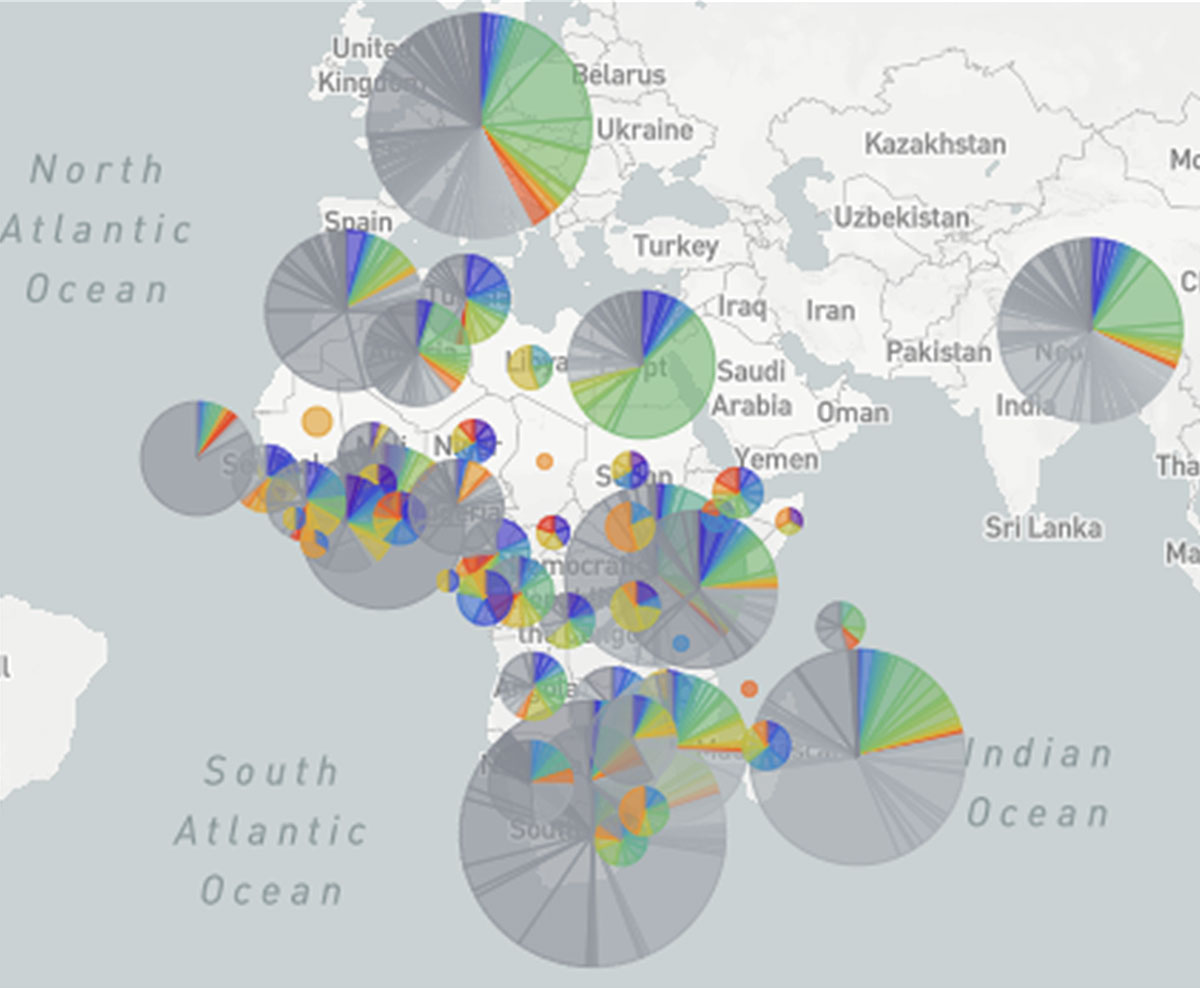

このシステムは、ウイルスゲノム配列を収集する“GISAID”と協力して、世界中で日々解読された新しいSARS-CoV2のウイルスゲノムをリアルタイムで解析することで、極めて速く進化するこのウイルスの最新の「変異株」を捉え、必要に応じて警告を発するための情報基盤を提供しています。図2は、アフリカ由来の“オミクロン”変異株の周辺地域への広がり方を示す、モニタリングシステムの出力例です。

【図2:画像をクリックで拡大】

【図2:画像をクリックで拡大】

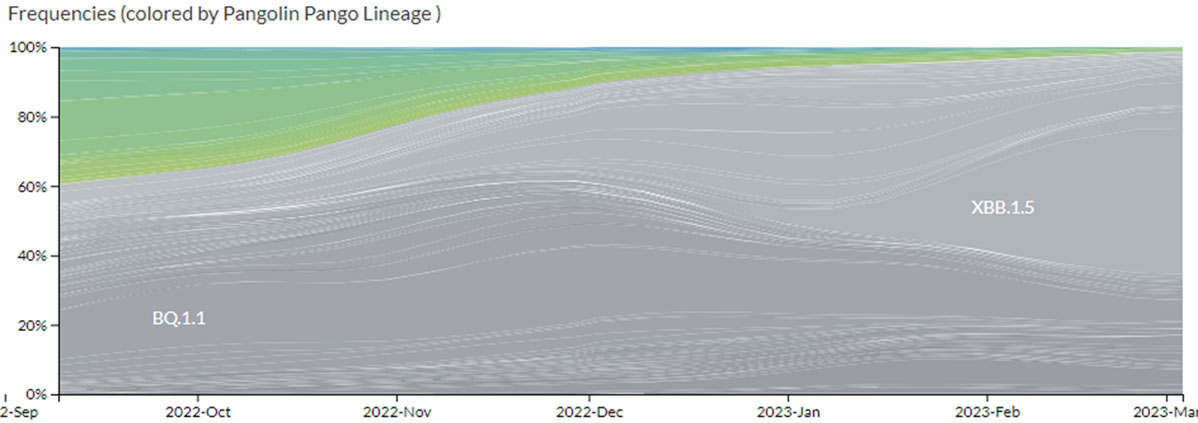

こうしたシステムを公開している解析サイトでは、図1のような系統樹解析の結果を簡単に得ることができるだけでなく、自分で解読した塩基配列から変異株を同定する機能や、地域ごとの変異株流行の変化の追跡機能(図3)があり、COVID-19の進化と拡散について詳しく知ることができるようになっています。

【図3:画像をクリックで拡大】

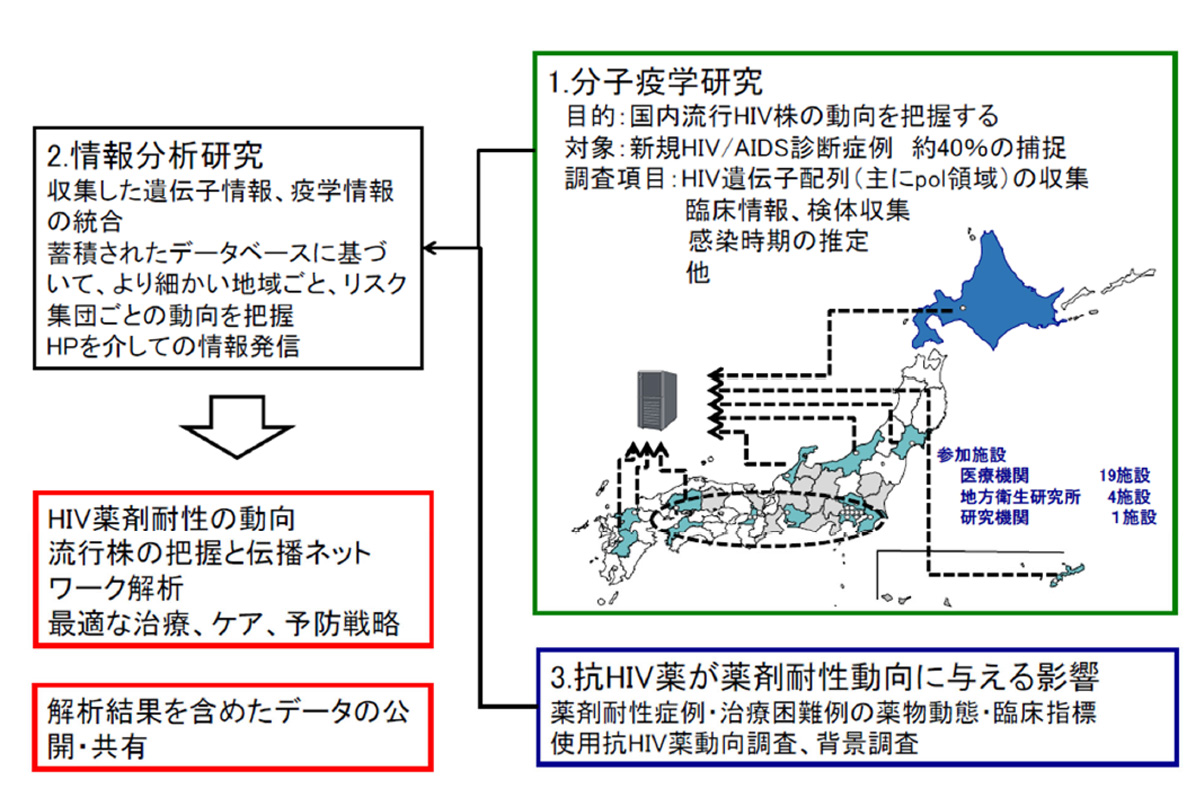

【図3:画像をクリックで拡大】 - 我々は、パンデミックが起こる以前から「国内流行HIVおよびその薬剤耐性株の長期的動向把握に関する研究班」(耐性動向班:図4)においてHIVのウイルス塩基配列に基づくモニタリングを行ってきました。

【図4:画像をクリックで拡大】

【図4:画像をクリックで拡大】

HIV感染者に対する根強い偏見などに配慮して、外部にリアルタイムで情報を発信できるような情報サイトを提供することは控えてきましたが、国内報告数の約40%の捕捉率を持つ耐性動向班が解析した配列データを使って、分子系統樹によるウイルスの分類を行い、日本国内で伝播する流行クラスター(これをdTCと呼んでいます)の詳細な解析を行っています。

- COVID-19の大流行の際には、それまで一部の専門家しか知られていなかったいくつかの科学分野が脚光を浴びました。例えば、宿主の免疫反応を免れるポリヌクレオチドの構造に関する一連の研究は、SARS-CoV2に対する核酸ワクチンの迅速な開発に貢献しました。もう一つ大きな貢献のあったのは「ウイルス分子疫学」と呼ばれる分野です。ウイルス分子疫学とは、ウイルスのゲノム配列情報を用いて感染症の流行動態や伝播経路を把握し、感染症の制御を目指す分野です。COVID-19パンデミックでこの分野の研究者達は、解析された SARS-CoV2のウイルスゲノムの塩基配列を最新の分子進化学的手法で分析し、得られた「分子系統樹(図1)」を基にウイルス系統のモニタリングを行うシステムをインターネット上に公開しました。

- 解釈の仕方

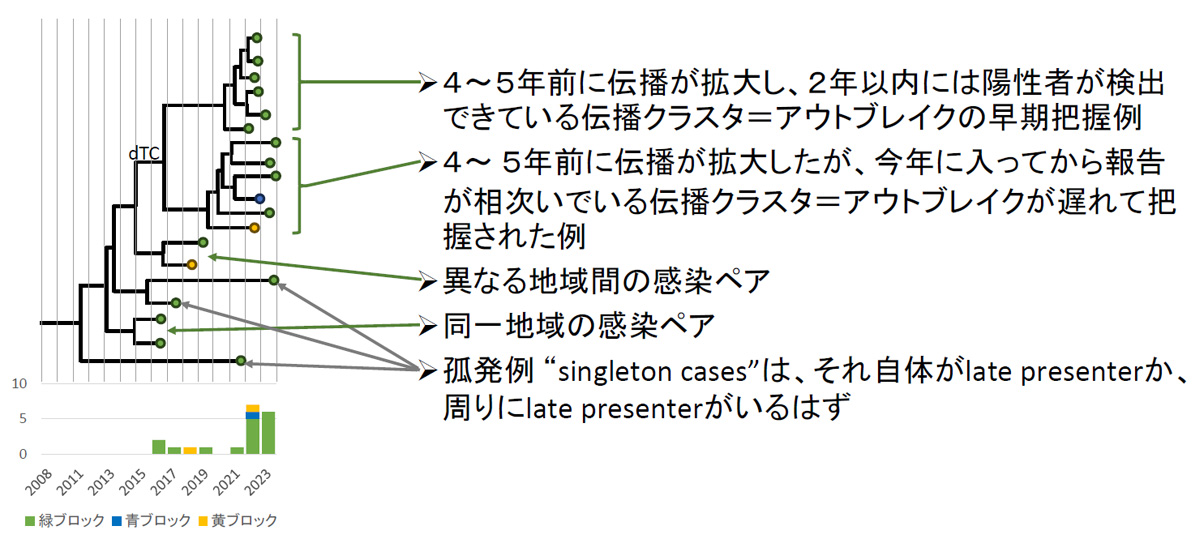

- あるdTCの様々な地域からの報告数の推移を、そのdTCや近縁の配列の時間系統樹を比較すると、報告数による感染ピークが実際にどの時期にどう感染を広げた結果なのかがよくわかります。図8は、A~Cの3つのブロック(地域)に流行するあるdTCの様子を示しています。

【図8:画像をクリックで拡大】

【図8:画像をクリックで拡大】

緑ブロックでは、この二年間同じdTCに感染した陽性例の検出が増大しています。しかし感染症例のウイルス遺伝子配列を調べると、同時期に同じブロックで検出されたウイルスでも、いくつかのサブクラスタに分かれて流行しており、その伝播のタイミングが異なっていることがわかります。一番上のサブクラスタは、報告数は多いのですが系統樹が分岐してから症例が報告されるまでの時間が短いことから、比較的早期に検査を受け陽性であることがわかった集団です。一方、2番目のサブクラスタは、上よりも全般に枝の長さが長く、分岐から検出迄に時間がかかっていることがわかります。1番上のサブクラスタがすべて緑ブロックで構成されているのに対して、2番目はいくつかの地域が混ざっていることから、緑ブロックでは検査に対する意識の高いグループとそうでないグループが混在しており、後者は前者より他の地域との交流が活発であることも推測できます。dTCのそばには、他への伝播が観察されていないペアがいくつか見られます。また、近縁の配列を持つ他症例が見つからない”孤発例:singleton”もいくつか見られます。Singletonは枝が長く、それ自体がl検査が遅れていた方かもしれませんし、感染してから誰かに伝播させたけどその方はまだ検査されていない可能性もあります。

- あるdTCの様々な地域からの報告数の推移を、そのdTCや近縁の配列の時間系統樹を比較すると、報告数による感染ピークが実際にどの時期にどう感染を広げた結果なのかがよくわかります。図8は、A~Cの3つのブロック(地域)に流行するあるdTCの様子を示しています。

- 東海地方の現状

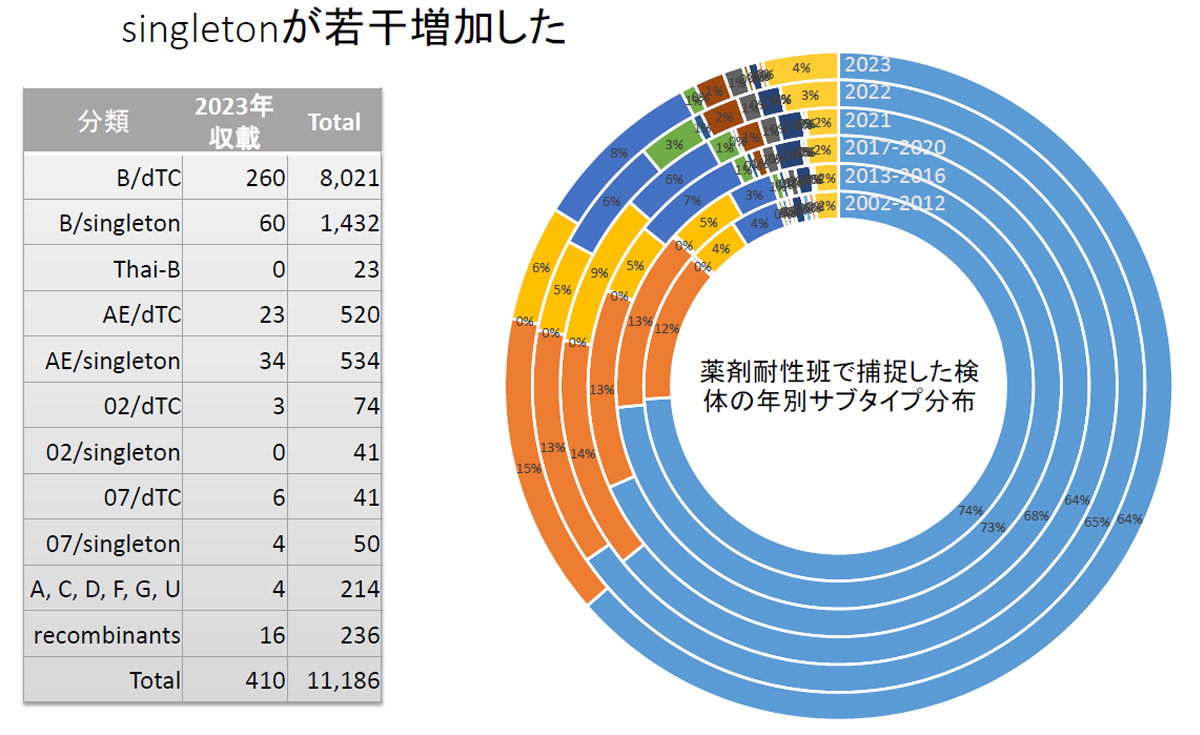

- 図13に、2023年の日本全国の新規報告例におけるHIV-1のサブタイプ分布を示しました。

【図13:画像をクリックで拡大】

【図13:画像をクリックで拡大】

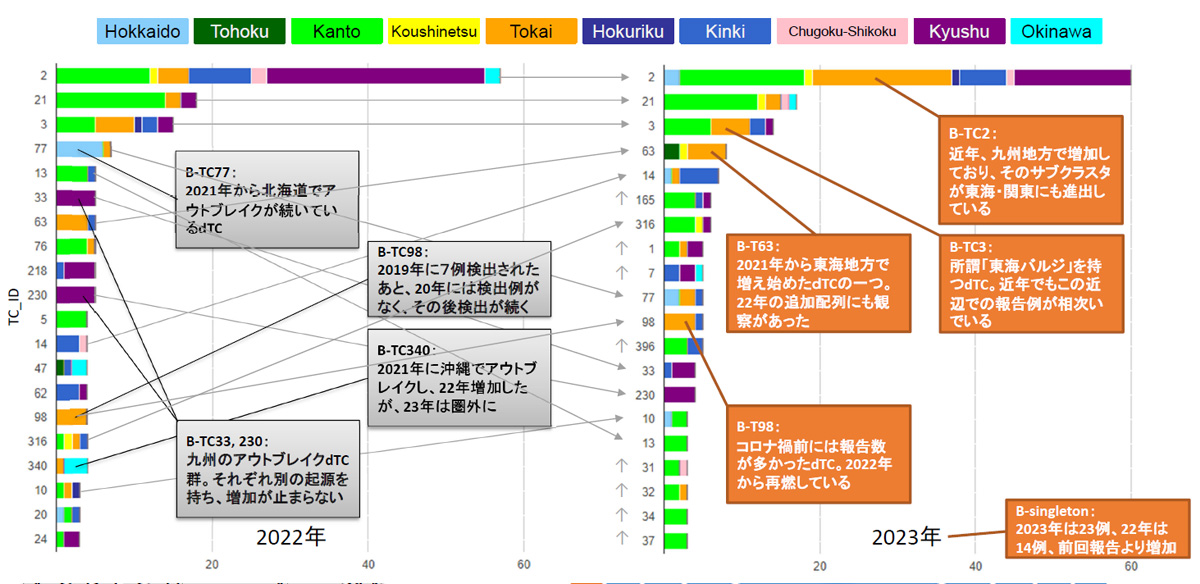

2023年は、前年に比べてサブタイプBのdTCに所属しないシングルトン例の報告が若干増え、CRF01_AEやその他のCRFの報告が減少しましたが、全体的な傾向はここ数年間変わっていません。 - 図14に、サブタイプBの2022年と、2023年の検出上位20位のdTCを並べて示しました。

【図14:画像をクリックで拡大】

【図14:画像をクリックで拡大】

単年度の報告例で見ても、最も報告数が多いのは両年ともB-TC2で、九州東海・関東地方で多く報告されています。次に多いのは、関東地方が主な流行地のB-TC21、次いで主に東海地方で伝播するB-TC3でした。4位には、東海地方で増えた結果として22年には10位だったB-TC63がランクインしています。東海地方では、このほかに、B-TC98も再燃中です。またB-TC76は数は3例のみですが、22年とは異なり東海地方の女性と外国人で構成され、MSMではないリスク集団への流行が示唆されます。 - 図15は、CRF01_AEの2022年と2023年の検出上位20位のdTCです。

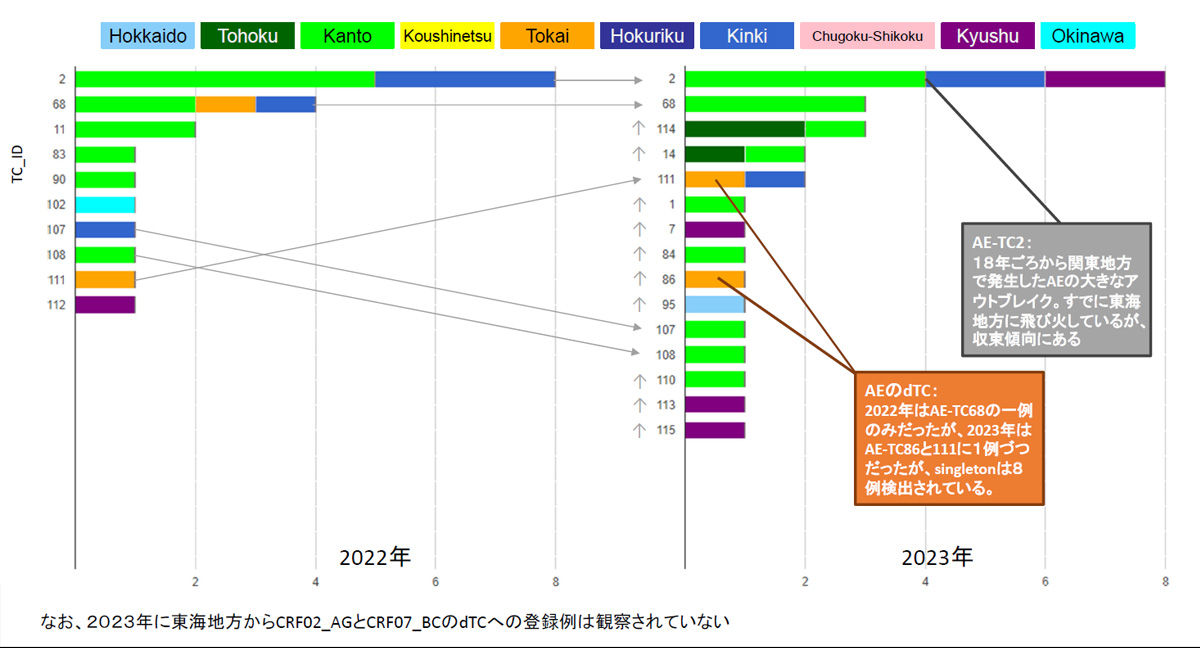

【図15:画像をクリックで拡大】

【図15:画像をクリックで拡大】

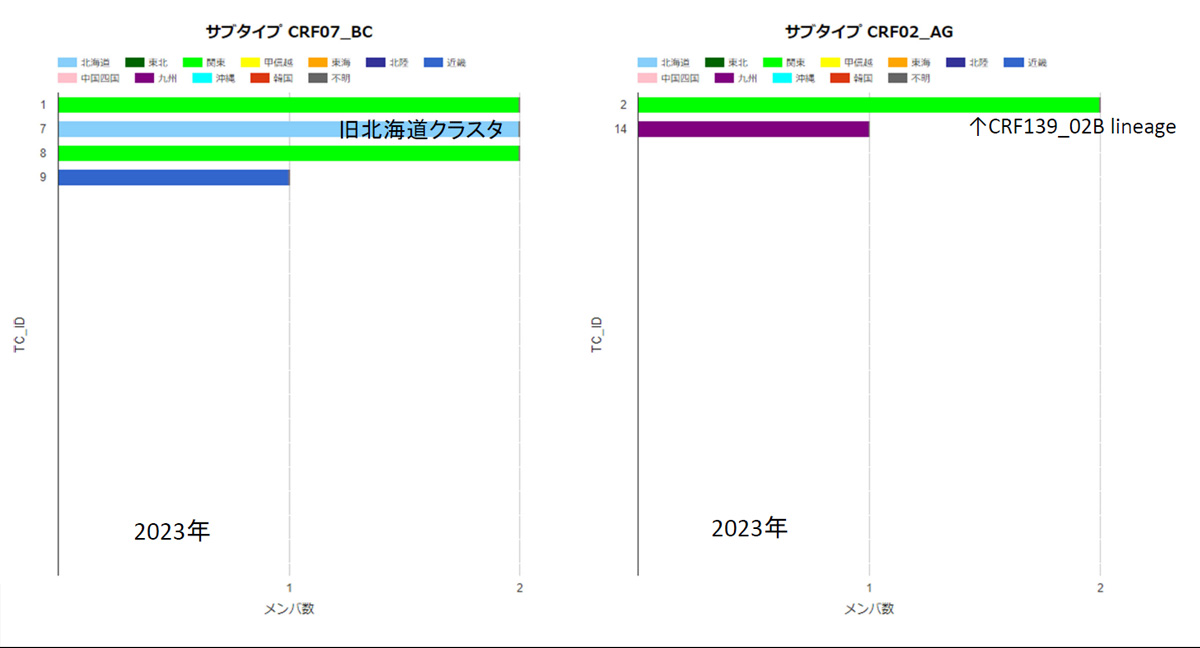

CRF_01のdTCは、この2年ではAE-TC2とAE-TC68のみが毎年複数の配列が報告されています。AETC-2は、2018年ごろから広がった顕著なアウトブレイク例なのに対して、AE-TC68は、それより前からコンスタントに毎年数例が報告されているdTCです。 - 図16は、CRF02_AGとCRF07_BCの2023年の報告例です。

【図16:画像をクリックで拡大】

【図16:画像をクリックで拡大】

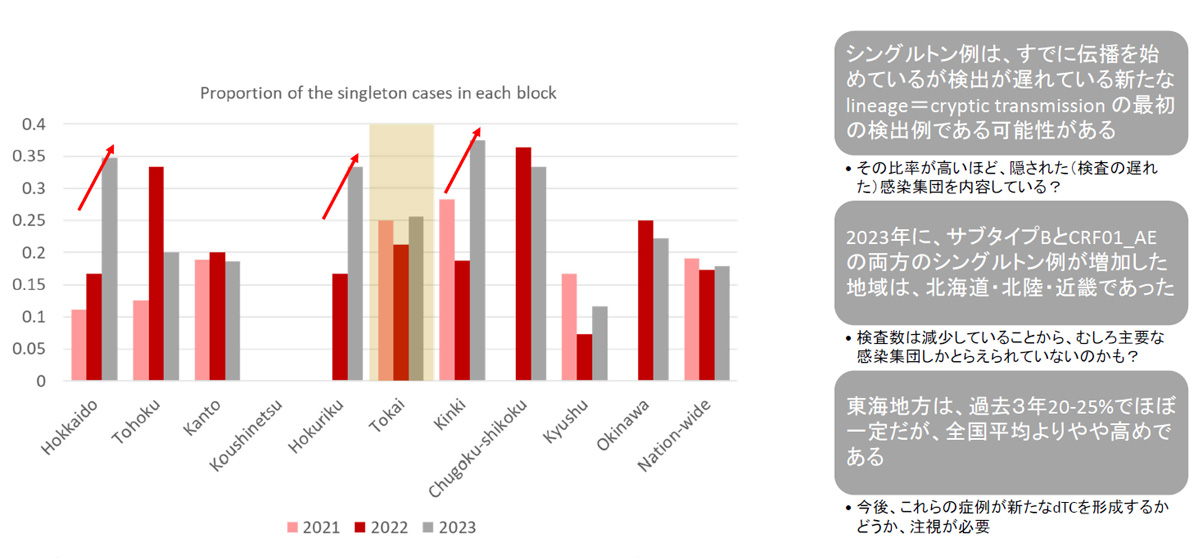

両CRFとも1例づつしか報告がなく、dTCの伝播が抑えられたのか、それとも検出できていないのか、判断がつかない状況です。 - 一方、前述のようにシングルトン例はすでに伝播を始めているが検出が遅れている新たな系統の最初の検出例である可能性があり、その比率が高い地域では検査の遅れている感染者を多くいることが示唆されています。2023年に、サブタイプBとCRF01_AEの両方のシングルトン例が増加した地域は、北海道・北陸・近畿でした(図17)。

【図17:画像をクリックで拡大】

【図17:画像をクリックで拡大】

一方、東海地方は、過去3年20-25%でほぼ一定でしたが、全国平均よりはやや高い比率でした。今後、これらの症例が新たなdTCを形成するかどうか、注視が必要でしょう。

- 図13に、2023年の日本全国の新規報告例におけるHIV-1のサブタイプ分布を示しました。